La tarde del 1 de abril de 1991 fue ejecutado el senador Jaime Guzmán, un hecho histórico que repercute hasta hoy en Chile. Porque Jaime Guzmán fue el civil con mayor influencia en la dictadura de Pinochet. Fue su principal ideólogo y asesor. Era un personaje particular, ultra conservador, católico, solterón.

Guzmán fue, además, el arquitecto de la Constitución de 1980 todavía vigente y una de las causantes que desató el estallido social de octubre de 2019. Es una Constitución neoliberal, de carácter autoritario y conservador, propia de un Estado subsidiario y no de un Estado de bienestar. Ha determinado la política chilena desde entonces, porque para ser modificada necesita altísimos quorums, casi imposibles de conseguir. Estos días Chile comienza un proceso no para modificar sino para escribir una nueva Constitución.

Jaime Guzmán fue el fundador y el padre del partido de ultraderecha más influyente de Chile, la Unión Demócrata Independiente (que de demócrata no tiene nada). Gracias a la creación de este partido y de un sistema electoral afín, logró convertirse en Senador pese a no tener una mayoría de votos. Ocupó su banca en marzo de 1990, cuando Pinochet daba un paso al lado y asumía el gobierno democrático (que de demócrata tenía poco, ya que garantizaba altas cuotas de poder e impunidad a la dictadura; Pinochet, por ejemplo, siguió al frente del Ejército durante 8 años más).

El atentado de Guzman fue ejecutado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una poderosa agrupación guerrillera que había surgido en 1983 con el propósito de echar abajo la dictadura de Pinochet y que tras 1990, antes los pactos de impunidad y permanencia de la dictadura, siguió actuando en democracia.

Ocurrió tres semanas antes de que se diera a conocer el Informe sobre Verdad y Reconciliación, lo que enturbió ese proceso y vino a darle a la derecha un mártir que ha sido aprovechado hasta el día de hoy.

Quien lo ejecutó fue Ricardo Palma Salamanca, “el Negro”. En su confesión, reconoció que estaba en desacuerdo en dispararle a un hombre desarmado que, mal que mal, era un senador en democracia. Pero en su historia personal sobran las marcas que podrían haber motivado una necesidad de venganza. Su familia fue víctima de la violencia política: varios familiares fueron torturados. Cuando estaba en el colegio -un colegio emblemático- vio el secuestro que derivó en el degollamiento de tres profesionales comunistas.

A los 22, un año después de dispararle al senador, Palma fue detenido y condenado a dos cadenas perpetuas. A fines del 96, ocurrió uno de los hechos más osados de parte de un grupo armado: Palma fue rescatado en helicóptero de la cárcel de alta seguridad en la que estaba detenido, en Santiago. Se le perdió el rastro durante 20 años. En 2017 reapareció en el contexto de un secuestro extorsivo en México. Logró salir, viajó a Francia. Allí obtuvo asilo político porque el Estado francés consideró que en aquel momento en Chile no había condiciones democráticas pese al recambio de gobernantes.

Palma continúa viviendo en Francia.

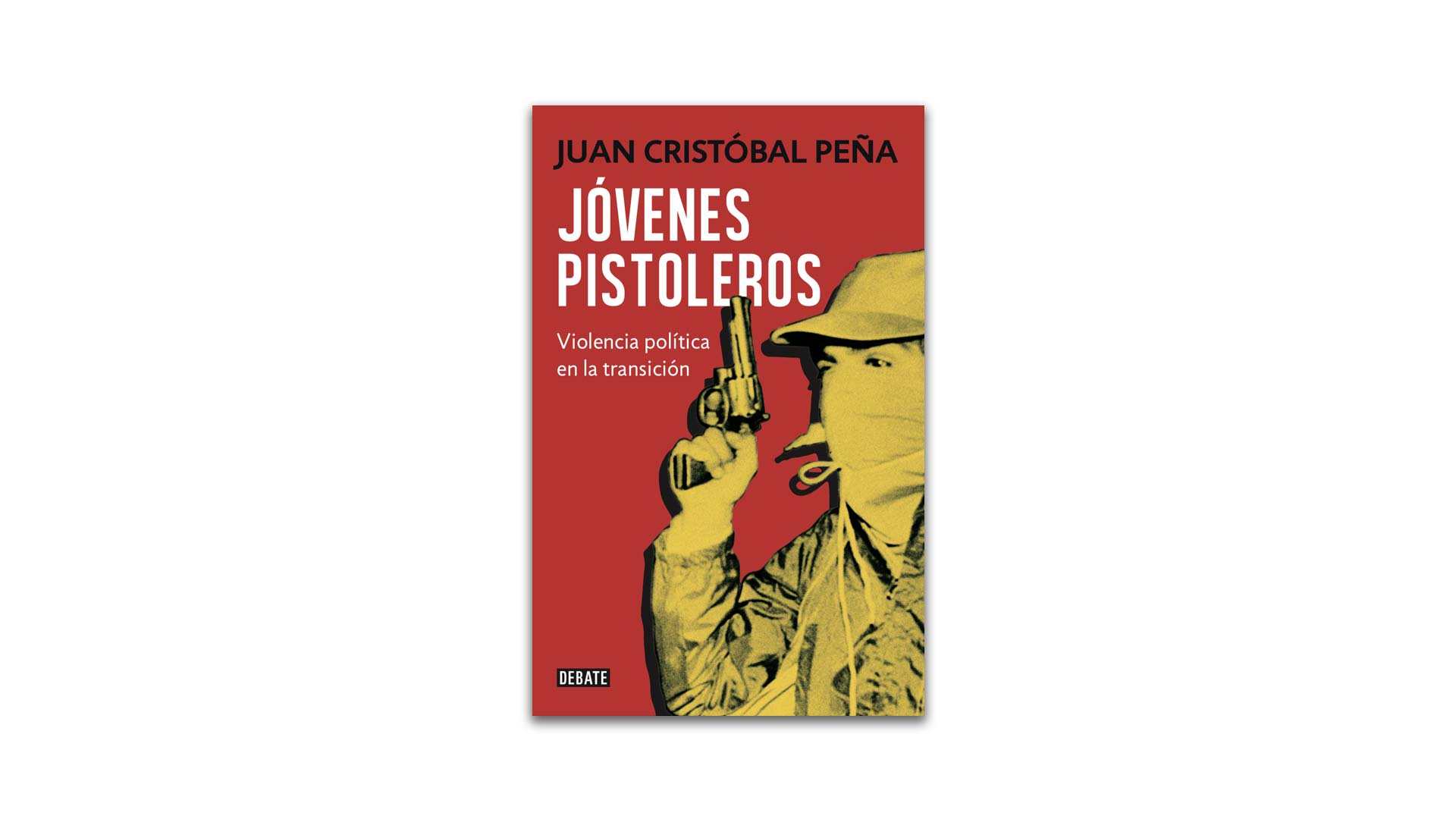

El fragmento que sigue corresponde al libro Jóvenes pistoleros. Violencia política en la transición (Debate), publicado durante el estallido social de 2019, fruto de la lectura y el análisis de documentos históricos y de entrevistas con los integrantes del grupo armado que protagonizaron esos hechos, incluido el Negro Palma.

***

Fragmento de Jóvenes pistoleros, violencia política en la transición

—Vamos con Guzmán, completo —dice el policía y la voz se escucha resuelta, perentoria, como si el muchacho que tiene enfrente no tuviera otra opción que ir con Guzmán, completo.

Como viejo policía que es, el subcomisario Barraza sabe que en esta parte debe ser severo pero a la vez acogedor, como el padre que reprende con cariño a un hijo pillado en falta. El policía bueno. A fin de cuentas es la parte más esperada de todas, el momento que da sentido a lo ocurrido antes y precede a las fotos, las medallas, los ascensos.

Ricardo Alfonso Palma Salamanca, el Negro, fotógrafo, veintidós años, pistolero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez-Autónomo, se acomoda frente a una grabadora para entregar un relato pormenorizado del modo en que asesinó a tiros a un senador de la República. La confesión de quien ha sido poseído por el furor homicida, como dirá el subcomisario, en uno de esos asaltos literarios que le son propios.

Policía a la antigua, acostumbrado a la noche y las viejas mañas del oficio, con un recorrido por los servicios represivos de la dictadura, Jorge Barraza supo o intuyó que el asunto no se resolvería a golpes. Claro, hubo golpes, golpes duros de entrada, como una lectura de derechos de los detenidos aplicada a los códigos no escritos entre viejos policías como Barraza, que hablaba de encanar, ir de pesca o porotear. Los golpes no podían faltar, pero en este caso fueron intercalados por ese método también antiguo y poco más sofisticado en que el detenido es dejado en un rincón —esposado, en ropa interior, con una capucha en la cabeza— sin que nadie le dirija la palabra.

Cuando se tiene orgullo, como ocurre en este caso, eso puede ser peor que una paliza.

Es difícil hacer una relación precisa de los hechos. El parte policial con la confesión a la policía del Negro Palma está fechado el martes 24 de marzo de 1992. Pero otro parte policial consigna que su detención ocurrió a las cuatro de la tarde de ese mismo día, en la esquina de Walker Martínez con avenida La Florida. Es improbable que haya confesado en tan poco tiempo. Más tarde, en prisión, el Negro le dirá a sus amigos que pasó muchas horas —no recuerda cuántas— encapuchado, sin comer, sin tomar agua, sin dormir. Su detención fue informada a un juez tres días después de su llegada al cuartel y la familia se enteró al cuarto.

Como sea, el asunto es que en un momento el Negro se allanó a hablar y habló. Y ese momento estuvo precedido por uno de esos números con los que el subcomisario había hecho fama en la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales-Bulnes, de la que estaba a cargo, y más allá, en toda la Policía de Investigaciones de Chile, donde era conocido como el Zambra.

Como una escena que ha sido ensayada varias veces ante un público imaginario, un subalterno de policía preguntó en voz alta si iban a interrogar al detenido, y el subcomisario respondió con voz todavía más alta, para que lo escuchara quien debía escuchar, que el muchacho no tenía importancia, que era poca cosa. Eso dicen que dijo: poca cosa. Los verdaderamente importantes estaban detenidos y habían hablado lo suficiente, hizo saber.

—Cagaste, cabrito —dijo—. Te entregaron.

En rigor, Barraza no mentía del todo. En el cuartel de la Brigada de Homicidios había otros dos detenidos a los que también se acusaba de participar en el secuestro de Cristián Edwards, uno de los hijos del dueño de El Mercurio, liberado un mes antes a cambio de un millón de dólares.

Podría parecer un gran golpe policial, de esos para celebrar con mujeres y alcohol, pero había un matiz.

A última hora, después de cinco meses de diligencias, la mayoría de los integrantes del comando involucrado en la acción había escapado. Esos únicos tres detenidos —a los que se uniría unos días después la pareja que prestó la casa para el secuestro— eran un premio de consuelo para una operación de inteligencia que demandó recursos millonarios y pudo terminar con honores.

Más tarde, para atenuar su responsabilidad, el subcomisario acusó que un complot político de alcance internacional facilitó el escape de la mayoría de los subversivos más buscados del momento, incluido el jefe de todos, el famoso Ramiro. En cambio, sus detractores en la policía lo acusaron de negligencia por no haber actuado a tiempo, cuando tuvo al comando cercado por varios días en un camping de las cercanías de la costa central, a la espera de que aparecieran los máximos responsables de la organización subversiva que había protagonizado los hechos de sangre de mayor connotación pública desde el retorno a la democracia, al punto de ponerla en riesgo.

En ese estado de cosas, según recuerda uno de los policías presentes, el subcomisario estaba ansioso, pero bajo dominio de la situación, incluso después de que uno de sus subalternos se acercara al Negro y le pidiera de buenas maneras que contara todo de una vez. Que contara qué, retrucó el Negro. De vuelta recibió un golpe.

Entonces el subcomisario volvió a escena.

—Ya, mijo, no me haga perder más el tiempo, ¿quiere? ¿No ve que tengo que tomar un avión al norte?

Y aunque el otro no podía mirarlo por la capucha, el subcomisario fingió que se calzaba una chaqueta y luego hizo como que tomaba un maletín y unos papeles y partió, o hizo como que partía, al tiempo que repartía instrucciones. Pero poco antes de cruzar la puerta de salida volvió sobre sus pasos para dirigirse al muchacho y decirle que le iba a dar una última oportunidad para que hablara por las buenas. Asuma, hombre —aconsejó—, como buen revolucionario que dice ser, asuma. No tiene para qué perjudicarse más de lo que está, si usted es muy joven para pasarse el resto de la vida en la cárcel.

El subcomisario se acercó todavía más al Negro y le recitó los nombres de Ramiro, Emilio, Ximena, Palito, Gabriela, Rodolfo, Natalia, el Viejo y la Mami. Le habló de la casa de Poeta Vicente Huidobro en Macul, donde habían tenido secuestrado a Cristián Edwards; de la casa del Negro en calle Los Nogales y de la de Emilio en calle Huara, las dos en La Florida.

Definitivamente los policías parecían saber todo, y para mayor abundancia, el subcomisario ordenó que le sacaran la capucha al Negro y le mostraran el video, el famoso video del camping de Colliguay donde él y sus compañeros se habían escondido, sabiéndose seguidos por la policía, tras cobrar el dinero del rescate de Edwards. Ese video no dejaba lugar a dudas: había sido grabado una semana atrás y en él aparecían el Negro junto a los compañeros con los que había participado del secuestro. Después de cinco meses de tensión, se veían relajados mientras se daban baños de piscina, jugaban vóleibol y hacían caminatas recreativas.

—¿Qué te parece? —se ufanó el subcomisario.

—¿Pero ustedes saben todo? —insinuó el Negro.

—¿Que si sabemos todo? ¿Qué te parece a ti?

Entonces el Negro, hambriento, desmoralizado, seguro de que había sido traicionado, se allanó a hablar. Y habló del secuestro. Y habló de la ejecución del coronel Fontaine y la del sargento Valenzuela. Habló de los atentados a los intereses norteamericanos y de los asaltos bancarios. Y claro, entre medio o al final, el Negro habló del senador, algo que los policías ni se sospechaban.

Cuando esto último ocurrió, de seguro Barraza y sus hombres deben haber cruzado una mirada triunfal, de goce contenido. Uno de los policías de la brigada, inspector Aliaga, recordó ante un juez que el subcomisario lo llevó aparte y soltó la siguiente frase:

—¡Pegamos un golpe!

El subcomisario estaba dichoso. Después de medio año de un trabajo marcado por pugnas internas en la policía, había dado el golpe de su vida al resolver uno de los sucesos decisivos de la transición a la democracia, protagonizado por parte de una poderosa agrupación armada surgida en dictadura, que se opuso al modelo de transición a la democracia. El modelo aseguraba gobernabilidad, a la vez que impunidad y amplios poderes para el dictador, que seguía al frente del Ejército.

Al subcomisario Barraza todo eso lo tenía sin cuidado. Había servido a la dictadura y ahora, al servicio de la democracia, estaba a punto de convertirse en policía ejemplar de los nuevos tiempos. Tenía un trofeo mayor, uno de los más preciados, y antes de exhibirlo a la prensa faltaba formalizar su confesión.

Entonces echó a andar una grabadora y dijo vamos con Guzmán, completo. Y el Negro Palma, aún esposado, quizás ya sin capucha en la cabeza, lanzó un suspiro, seguido de un monosílabo apenas audible.

—Ya.

Y fue con Guzmán, completo.

***

El audio con la confesión de Ricardo Palma está disponible en YouTube en dos partes. No es un audio de buena calidad, por el contrario. La dicción del Negro ayuda poco y de fondo hay una señal de acople intermitente, como en esas películas antiguas de ciencia ficcción en las que los extraterrestres envían mensajes encriptados a la Tierra.

En esos dos videos todo es antiguo. La tipografía del generador de caracteres, la gráfica de un globo terráqueo, la locución impostada de un presentador que introduce, «de manera exclusiva», «este documento de interesante valor histórico». Presumo que su fuente original pudo ser una cámara Super-8 y quien la traspasó y la subió a la red fue alguien cercano al subcomisario Barraza, a través de un wordpress de Coquimbo llamado El Contraperiodista.

Al lado del subcomisario, que tiene una voz grave y firme, si bien paternal, la del Negro Palma se escucha delgada e incauta, como si estuviera dando cuenta de una travesura colegial. Parecen estar los dos solos en una sala que hace rebotar las palabras y las suspende en el aire. Al menos en ese diálogo que más tarde llegó a manos de un juez hablan dos —policía y detenido—, pero de seguro alrededor hay colegas del subcomisario que escuchan tan atentos que apenas respiran, ni qué decir de lanzar algún comentario y celebrar a su jefe, que más que interrogar está dando una clase para las nuevas generaciones de policías.

—Parta, pues —lo apura Barraza—, usted va a hacer el relato, no yo.

—¿Y ustedes saben todo, todo, todo? —Absolutamente todo.

—¿Paso tras paso?

—Así es, paso tras paso.

Entonces el Negro Palma va con Guzmán, completo, paso tras paso, desde ese día de marzo de 1991 en que se reunió con Emilio y recibió la orden de matar a tiros al senador.

Emilio, que es Raúl Escobar Poblete, era jefe del Negro y con quien había realizado operaciones que quedaron en la historia. Un año atrás, se habían disfrazado de colegiales para ajusticiar a tiros al coronel de Carabineros que había ordenado la muerte de tres militantes comunistas, y unos meses después ejecutaban a un ex escolta de Pinochet. Se conocían de sobra y se tenían confianza, de ahí que —como se escucha al comienzo de la grabación—, cuando Emilio le dio a cono-cer la misión, el Negro dice que le hizo saber que no estaba de acuerdo.

—Yo siempre le discutí eso a él, nunca me pareció, hasta el día de hoy, antes de que me agarraran.

—O sea, partiste de que había algo equivocado en eso —sugiere el policía.

—Claro, siempre.

—Pero como soldado...

—Asumí.

—Asumió lo suyo. Cuente, pues, ¿cómo fue, entonces?

Cuenta que no solo estuvo en desacuerdo con el objetivo, sino también con el plan. Emilio proponía emboscar al senador cuando bajara unas escaleras, al término de su clase de Derecho Constitucional, pero el Negro, tras visitar el lugar, consideró que el plan era «medio absurdo, porque se iba a dar cuenta».

Propuso en cambio emboscarlo en los estacionamientos de la universidad, poco antes de que abordara su auto, o bien en la calle, cuando saliera conducido por su chofer.

—¿Así lo sabían ustedes? —pregunta el Negro con timidez, como esperando aprobación.

—Así, técnicamente —blufea el policía.

—Tremendo sapo que hay adentro.

—Hablemos técnicamente, hablemos técnico, entre técnicos.

—Técnico en la guerra —bromea el Negro.

—Exactamente.

—Usted debe ser más técnico que yo, porque es más viejo.

—¿Y cómo lo sabes? Qué ofensa más grande... Ya, vamos.

—Podría ser mi papá...

En contexto, esto último es sorprendente no solo por el trato paternal del interrogatorio, sino por las coincidencias que existen entre ambos.

Las posibilidades de que dos personas hayan nacido en un pueblo tan pequeño y despoblado como Barquito son escasísimas. Pero ocurre que tanto el subcomisario Barraza como la madre del Negro nacieron en ese puerto minero de las cercanías de Chañaral, en la frontera sur del desierto chileno, donde en sus mejores años no vivían más de ciento cincuenta personas. Esa casualidad puede ser anecdótica, no así el hecho de que el papá del Negro haya sido policía hasta dos meses después del golpe de Estado de 1973, cuando fue destituido con el grado de inspector.

Más tarde, el subcomisario dirá que el Negro tenía un parecido a su hijo, también policía, quien fue destituido en democracia por razones distintas a las de Ricardo Palma padre.

—Hable, pues, hable —lo anima el subcomisario.

Y el Negro habla, seguro de que lo que dice es solo un decorado de lo que la policía ya sabe, probablemente de voz de Emilio, a quien debe suponer el tremendo sapo. El Negro habla con cierta soltura, forzado por las circunstancias pero también resignado, quizás con un cierto alivio de que al fin todo esté decantando. No parece orgulloso de lo que hizo, pero tampoco cree haber matado a un inocente, como lo deja en claro al poco de iniciado el interrogatorio, cuando el subcomisario se refiere al homicidio de Guzmán.

—¡Homicidio! —protesta el Negro—. No se llama homicidio. Se llama ajusticiamiento.

Lo que haya sido, el Negro jamás intenta eludir su responsabilidad ni esconde algún detalle que lo exculpe. Es más, aclara que aunque su plan alternativo no fue atendido por Emilio, aceptó la misión, con una salvedad:

—Bueno, le dije, entonces no quiero tener una participación directa en eso. No, me dijo, si yo soy el encargado, tú me cubrís la espalda. Ese era mi papel, y bueno, discutimos el plan de ruta, de salir, y estaba más o menos de acuerdo.

—¿Cómo era el plan de salida? —quiere saber el policía.

—Ese que saben todos.

—No pues, hijo, dígalo, si aquí haga cuenta que está escribiendo un libro.

El plan de salida era el mismo que el de entrada, dice el Negro: a bordo de un taxi que habían robado días antes en un operativo de recuperación que fue «fácil, igual que todas» las veces previas que abordaron un taxi en la calle e intimidaron al chofer con un arma.

Lo difícil fue operar en lo que el Negro llama «el cacharro» con patente de taxi, que se echaba a andar con «una especie de faramalla», uniendo dos cables al costado del manubrio.

En esas condiciones —sigue el Negro—, llega con Emilio a las cercanías del Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica, en la zona oriente de Santiago, donde estacionan el cacharro. Es la tarde de lunes 1 de abril de 1991 —¡Hace casi un año ya!, se sorprende el Negro al reparar en cómo ha pasado el tiempo—, y como el auto no tiene llaves, hay una mujer en las cercanías que está atenta a que no se lo roben. También está atenta a la llegada del senador. Esa mujer es Ximena —cuenta el Negro—, y mediante una seña visual los alerta de que todo está donde debe estar, de modo de asegurar el objetivo y el medio de escape, una vez que el senador sea ejecutado.

—¿Sabía ese detallito? —pregunta el Negro con cierta jactancia, y podemos imaginar que al tiempo que enseña una sonrisa maliciosa, levanta las cejas.

—¿Cómo? —reacciona el subcomisario, haciéndose el ofendido, y lo imaginamos frunciendo el ceño, como buen actor que es—. ¡Por supuesto, viejo!

—Ya, un tremendo gritón —se lamenta el Negro.

—Así es, será enamorado el huevón, pero fuera de eso, un gritonazo, dice el otro. Ya, siga pues.

—Esto es una película cómica, ¿o no? Pase lo que pase, esto es...

—Su drama... Bueno, volvamos aquí al minuto.

—Bueno.

El minuto se precipita en esta fase. Aunque en un principio dijo «no quiero tener una participación directa en eso», en los hechos, por circunstancias del azar, el Negro cuenta cómo termina descargando su pistola contra el cuerpo del senador, a la salida del Campus Oriente, no en las escaleras, porque tal como había previsto, la «inteligencia de este tipo» hizo que sospechara de los dos muchachos que lo esperaban al final de las escaleras, lo que provocó que volviera sobre sus pasos para buscar otro camino que lo llevara a su auto y de ahí a la salida de la universidad, donde fue emboscado.

—¿Qué evaluación hicieron después? —quiere saber el policía.

—¿En qué términos?

—En términos operativos.

—Que fue azar.

—¿Que fue...?

—Que fue producto de la improvisación.

—¿Y en términos políticos? —ahonda el policía.

—Que fue un asco.

—¿Por qué?

—Porque era alocado para el momento en esos términos.

Por el personaje, por la institución de la cual se trataba, que era el Congreso, representante de la democracia. No estaba de acuerdo. Le dije (a Emilio) recién que nunca estuve de acuerdo, nunca estuve de acuerdo tampoco en eliminar a un hombre desarmado.

—¿Cómo es tu nombre completo?

—Pero si en el carné sale.

—¿Cómo te llamas?

—Ricardo Alfonso Palma Salamanca.

—¿Nombre político?

—Marcos, Rafael y Negro.