Foto de portada: Ibar Silva, Migrar Photo

El resultado fue contundente: Chile, el mismo país que en 2020 votó mayoritariamente por escribir una nueva Constitución, tendrá hoy un Consejo Constitucional liderado por aquellos que han sostenido, sistemáticamente, que un nuevo texto constitucional no es necesario. ¿Cómo se explica semejante cambio en tan poco tiempo? Muchos –presidente de la República incluido– argumentan que se trata del famoso “péndulo de la historia”: a toda acción corresponde una reacción de similar magnitud, como diría Isaac Newton. Yo no estoy de acuerdo con ello; la complejidad de los seres humanos a veces supera incluso a las leyes de la física.

¿Por qué considero que esta es una lectura errónea? Porque parte de un supuesto que ni siquiera se cuestiona: el de que todos estos eventos solo pueden leerse en código de enfrentamiento entre Conservadurismo y Progresismo (o incluso más binariamente, entre Derecha e Izquierda). Al interpretarlo de esa forma, efectivamente se dibuja una escena de película cómica antigua: una multitud despavorida escapando de un ratón de un lado a otro, mientras el barco en el que van se tambalea, arriesgando zozobrar. Pero ni la ciudadanía es una masa inconsciente ni las personas cambian de parecer a cada rato y de forma extrema como si fuera lo más normal del mundo. Y la deformación profesional propia del historiador me hace preguntarme por las constantes más profundas que no estamos siendo capaces de ver aquí.

Mi hipótesis se basa en que esa constante es el descontento. Un descontento ciudadano profundo, en gran medida surgido por el agotamiento de un modelo de mercado incapaz de cumplir sus propias promesas y cuyas falencias muchas veces no se sintieron de manera inmediata, pero se sintieron y con fuerza. La expansión del acceso a la universidad provee una imagen ilustrativa de este fenómeno: la alegría de quienes se encuentran convertidos en los primeros universitarios de su familia se contrapone a la frustración que, años después, las mismas personas pueden sentir ante un mercado laboral que no les da espacio, endeudados y con diplomas universitarios que se han devaluado – o, en casos extremos, que nunca tuvieron valor. A esta decepción se sumó la percepción de que los grupos dominantes no solo sacaban provecho de todo esto, sino que además abusaban de su posición para beneficiarse aún más. Los graves casos de corrupción que desvelaron el financiamiento ilegal de la política chilena a mediados de los 2010, solidificaron esto. Varios notaron este descontento: ya en julio de 2016, La Segunda titulaba un artículo ilustrado con una persona con cabeza de tetera: “El descontento ciudadano en Chile: ¿A dónde nos podría llevar la rabia?”. Lamentablemente, los esfuerzos de quienes quisieron hacerse cargo del problema no fueron suficientes y muchos otros le restaron importancia y los tildaron de exagerados. Y una olla a presión hirviendo, sin válvulas de escape que la descomprima, no tiene muchos resultados posibles más que reventar.

Leer nuestro pasado reciente desde esta perspectiva del descontento permite observar los principales eventos de estos años bajo una nueva luz. El estallido social de 2019, por ejemplo. El entonces Oficialismo fue cuestionado por interpretarlo como un plan concertado en contra del gobierno de Sebastián Piñera, con Maduro, aliens y hasta K-popers dentro de la ecuación. Lo cierto es que es posible que la interpretación que le dio la Oposición del momento –la que vio en el estallido un “despertar” del país– haya sido errónea también. Puede que el slogan correcto no haya sido “Chile Despertó” sino simplemente “Chile se hartó”. La fuerza de esta explosión de descontento –qué bien puesto que estuvo el nombre de “estallido”– desató una crisis sociopolítica acrecentada por la incapacidad de respuesta de los actores, instituciones y grupos más directamente cuestionados, al menos hasta el 15 de noviembre. Algunos sufrieron este descontento más que otros, es cierto, y sin duda muchas demandas progresistas se hicieron viables gracias al nuevo escenario que se configuró, pero constatar lo anterior no es suficiente para concluir que la fuerza detrás de lo ocurrido en octubre de 2019 haya sido esencialmente “progresista”.

Ni la ciudadanía es una masa inconsciente ni las personas cambian de parecer a cada rato y de forma extrema como si fuera lo más normal del mundo.

La elección de convencionales constituyentes el 2021 es otro evento que cambia al leerlo desde la óptica del descontento. En su momento, la interpretación de sus resultados llevó a muchos a sostener que se trataba de un triunfo de la izquierda y sus ideas. Sin embargo, ello obvia a otro gran vencedor: los independientes. Con todo lo ocurrido después a veces olvidamos que las listas de independientes demoraron mucho en ser aprobadas y que lo hicieron solo después de una ardua negociación. También, que en su momento se pensó que los límites impuestos harían difícil que muchas de estas listas llegaran a la papeleta y, para qué decir, que entraran a la Convención. Las firmas y los votos de la ciudadanía dijeron lo contrario y los independientes fueron mayoritarios dentro del órgano constituyente.

¿Todos eran de izquierda o centro izquierda? Así es, pero no por casualidad: la Derecha optó por ir lo menos fragmentada posible en aquellas elecciones y prácticamente no hubo listas de independientes de su sector. Las únicas que pudieron haberlo sido –las de la organización Felices y Forrados– fueron descalificadas por el Servel por incumplimiento de la normativa electoral. No podemos saber si la existencia de listas independientes de Derecha habría cambiado la configuración de la Convención, pero sí podemos afirmar que los resultados de agrupaciones independientes en aquella elección, sumadas a la mayoría abrumadora que en 2020 votó contra una Convención Mixta hacen plausible interpretar este resultado no tanto como un triunfo de la izquierda sino como una derrota de los partidos de todo el espectro político.

Siguiendo esta línea de interpretación, leer estos resultados como un triunfo del progresismo fue uno de los principales errores de la Convención, pues quienes llegaron a esta como independientes impolutos y alejados del repudio que causaba la clase política, se transformaron, una vez investidos, en miembros de un órgano político. Dentro del ex Congreso ya no eran líderes sociales o activistas, sino autoridades y en esa nueva condición se les empezó a juzgar. No parece ser casualidad que una de las primeras grandes polémicas que enfrentó la Convención fue por las asignaciones que recibirían los constituyentes… Si la clase política en el poder se había llenado los bolsillos durante años, ¿quién podía asegurar que quienes habían accedido ahora a estos espacios no seguirían el mismo camino? Los escándalos posteriores –los reales y los inventados– fueron poco a poco solidificando esta desconfianza, porque la indignación que causa un representante que vota desde su ducha o una funa entre bancadas en la mitad de un hemiciclo, no cambia solo porque sus protagonistas sean convencionales, diputados o senadores. La opción de muchos constituyentes por denunciar constantemente una operación de los “poderosos” en su contra, refleja esta misma incomprensión. No dudo que haya habido actos meditados y conscientes de este tipo contra la Convención, pero lo que los constituyentes olvidaron es que, para gran parte de la ciudadanía, ellos eran ahora parte de ese grupo de “los poderosos” que tanto descontento causaba.

El plebiscito de salida también cobra nuevo sentido de esta forma. La desafección es un síntoma claro del descontento, uno que lleva a tener tan pocas esperanzas en la política representativa que restarse de ella parece ser la única opción sensata. La introducción del voto obligatorio hizo esto imposible: los votantes casi se duplicaron con el ingreso forzado de todos quienes no habían visto sentido alguno en participar hasta entonces y que, probablemente, tampoco lo veían ahora. La ciudadanía rechazó tajantemente la propuesta de nueva Constitución el 4 de septiembre de 2022, pero ¿qué rechazó, específicamente? ¿Artículos puntuales del texto o una propuesta entera de la que desconfiaba pues desconfiaba de quienes se la estaban presentando? Nuevamente, es imposible saberlo, pero algunos indicios sugerentes han comenzado a aparecer.

Puede que el slogan correcto no haya sido “Chile Despertó” sino simplemente “Chile se hartó”.

Durante abril, la encuesta Plaza Pública dio cuenta de que, entre quienes declaran ya haber decidido su voto del próximo plebiscito en diciembre, la mayoría votará en contra de la propuesta que se les haga. Más significativo aún es que el número de personas que declara que rechazará esta nueva propuesta se concentra fundamentalmente entre quienes votaron por rechazar también la propuesta de la Convención. Todo aquello que en teoría explicaba el triunfo del Rechazo y que hoy ya está garantizado en la nueva propuesta –la existencia del Senado y la inexistencia de la plurinacionalidad, por ejemplo– parece no ser suficiente para convencer a los votantes de aprobar aquello que se les presenta desde los órganos de poder.

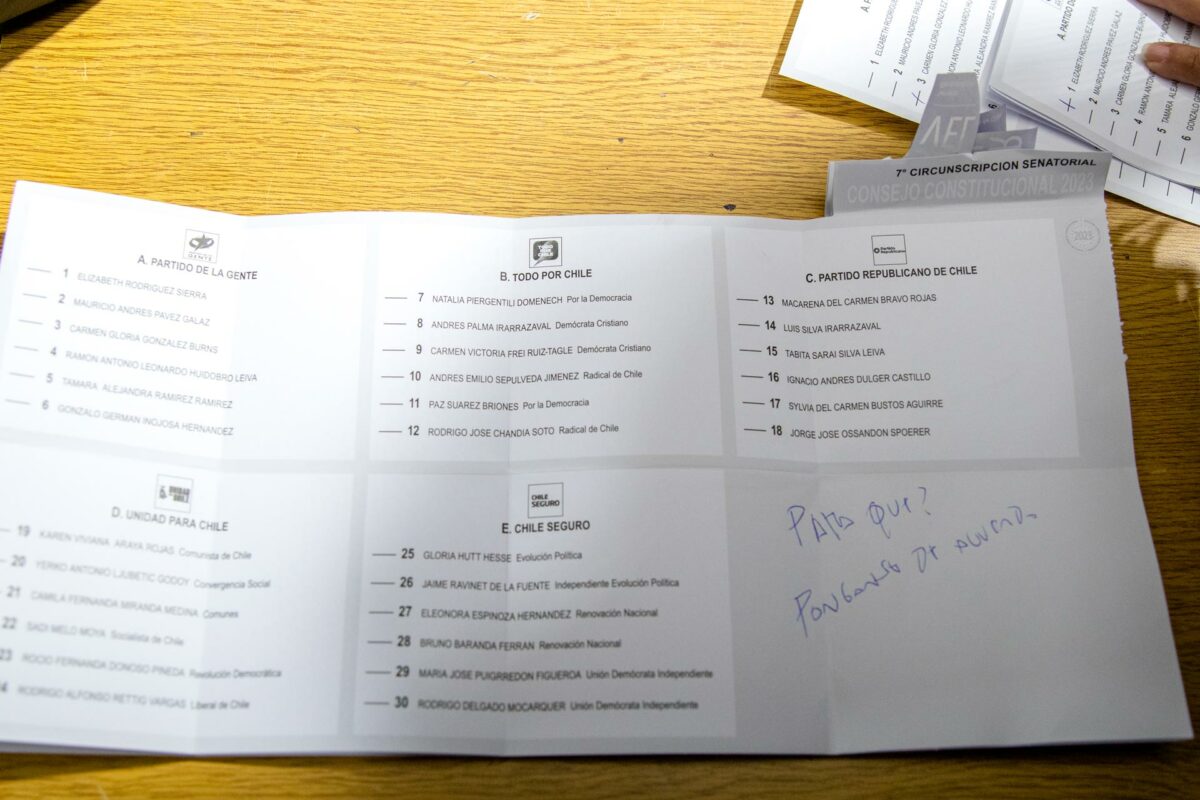

Todo lo anterior son interpretaciones, por supuesto, basadas en una hipótesis aún por comprobar. Pero el triunfo avasallador de los Republicanos en las elecciones del pasado domingo, siguen reforzándola. Con toda la ciudadanía acudiendo a las urnas pero ahora para escoger representantes, ¿hacia dónde se decantan quienes están descontentos? No probablemente hacia quienes consideran que desde los espacios del poder han causado ese descontento, sino hacia quienes se definen como outsiders y críticos del establishment. A veces estos críticos no son realmente outsiders y forman parte también de esos grupos poderosos, pero pueden ser capaces de disimularlo mientras sepan vender bien un discurso que conecte con el descontento (Donald Trump, en Estados Unidos, es un ejemplo claro de ello). En ese sentido, no es de extrañar la cantidad de votos obtenidos por Republicanos, como tampoco es de extrañar que los votos Nulos y Blancos hayan alcanzado la tercera mayoría (superando incluso a las listas de Chile Vamos). El descontento que existía en 2019 sigue ahí – probablemente acrecentado por los efectos de la pandemia y la situación internacional – y, por lo tanto, continúa guiando nuestro devenir político.

El peligro del descontento es que es fácil de capitalizar en pos de ganar elecciones, pero mucho más difícil de administrar. Cual nitroglicerina, es un material fácilmente inflamable, como han descubierto estrellas fugaces de estos años – la Lista del Pueblo o el Partido de la Gente, por ejemplo – que impulsados por el descontento ciudadano se han elevado a alturas insospechadas, para luego simplemente consumirse y caer estrepitosamente desde las alturas. La paradoja es que, quien logra acceder a espacios de poder gracias al descontento, se vuelve por ello en víctima del mismo. Si ello le ocurrirá a los Republicanos al liderar el Consejo Constitucional es algo que solo el tiempo podrá confirmar, pero existe la posibilidad de que, irónicamente, estas elecciones terminen siendo el regalo envenenado que logre ponerle freno (o al menos pausa) al avance de la Derecha Radical en nuestro país. Pero incluso si así llega a ser, el problema de fondo perdurará: una política que se sostiene sobre el descontento estará siempre a punto de explotar, más cuando quienes buscan sacar créditos de la situación solo contribuyen a hacer de ese riesgo uno cada vez mayor. Si no logramos levantar liderazgos políticos que comiencen a tomarse esto en serio y asuman como su principal responsabilidad la regeneración de confianzas políticas y sociales en nuestro país, seguiremos sentados sobre un barril de dinamita, rogando que quienes juegan con fósforos a nuestro alrededor no se acerquen demasiado y, sí, sin duda alguna, cada vez más y más descontentos.